聴覚は「眠らない感覚」

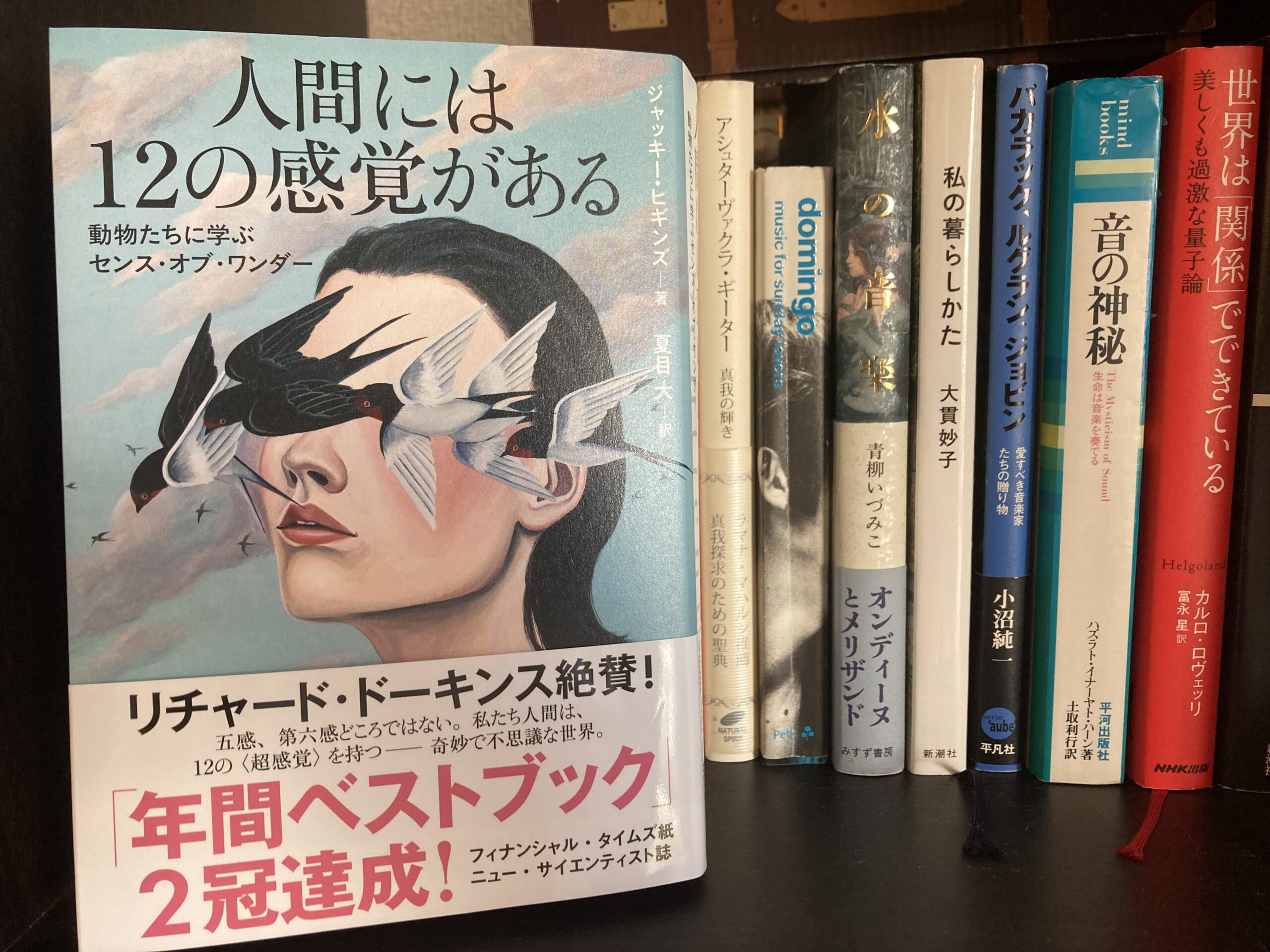

人間には「12の感覚」がある——。

そんな拡張された感覚論が最近注目を集めています。

そんな拡張された感覚論が最近注目を集めています。

この視点に立つと、「聴覚」という感覚の重要性は、

聴覚は単に「音を聞く」だけでなく、空間を把握する力や、

聴覚は単に「音を聞く」だけでなく、空間を把握する力や、

私たちが眠っている間、視覚はシャットダウンされ、

しかし、耳だけは常に周囲の音を聴き続けているのです。

人間の「警戒センサー」ともよべる機能を備えています。

しかし、耳だけは常に周囲の音を聴き続けているのです。

人間の「警戒センサー」ともよべる機能を備えています。

これは生物としての進化の結果であり、

そのため、寝室でどのような音が聴こえてくるか、

それに加えて、もうひとつ見落とされがちな聴覚の重要な役割が、

たとえば、私たちは目を閉じていても、

これは、音が空間を伝わり、耳がその「広がり」や「奥行き」を無

つまり、音は「情報」であると同時に、「空間の質」そのものでも

たとえば、私たちは目を閉じていても、

これは、音が空間を伝わり、耳がその「広がり」や「奥行き」を無

つまり、音は「情報」であると同時に、「空間の質」そのものでも

現代の都市生活では、テレビやスマートフォン、

こうした音は聴覚を刺激し、

一方で、自然の中で聴こえる風や波、鳥のさえずりのような音は、

この「包まれる音」は、聴覚に安心を与え、

こうした音は聴覚を刺激し、

一方で、自然の中で聴こえる風や波、鳥のさえずりのような音は、

この「包まれる音」は、聴覚に安心を与え、

音が完全にないこと(無音)が眠りにとって良いとは限りません。

むしろ重要なのは、「どんな音が」「どう広がっているか」です。

聴覚が安心し、空間を自然に感じ取れるとき、

つまり、聴覚の静けさとは、「静かな音」という意味ではなく、

むしろ重要なのは、「どんな音が」「どう広がっているか」です。

聴覚が安心し、空間を自然に感じ取れるとき、

つまり、聴覚の静けさとは、「静かな音」という意味ではなく、

音と睡眠研究所では、今後も「聴覚の静けさ」と「眠りの質」

目に見えない音だからこそ、私たちの身体の奥深くに響く“気づかないストレス”

だからこそ、音の質、空間への広がり、

だからこそ、音の質、空間への広がり、