なぜ耳は眠らないのか?──聴覚と睡眠の科学

人間は「聴覚動物」と呼ばれることがあります。

進化の過程で、私たちの生存に直結するセンサーとして最も重要だったのが、聴覚です。

たとえば夜間、目が利かなくても、物音を聞いて外敵を察知する。この能力が命を守ってきました。

そのため、我々の五感の中でも、聴覚だけが例外的に「24時間365日、生まれてから死ぬまで」

休むことなく稼働し続けるシステムになりました。

「寝ている間は意識が休んでいる」と思われがちですが、聴覚は異なります。

眠っている最中も周囲の音環境を常にモニタリングし、必要に応じて脳を覚醒させ、危機に対して準備を続けています。

この生体システムは、脳波にも反映されています。 深い眠り(ノンレム睡眠)中でも、環境音に反応して脳波が変動することが知られており、 特に低周波ノイズや突発的な音は、デルタ波(深い睡眠時に多く出る脳波)の発生を妨げ、浅い睡眠(ステージ1・2)へと引き戻してしまうことが報告されています。

つまり聴覚は、意識がなくとも完全にオフにはならず、生命を守るために脳活動にまで影響を与えているのです。

都市生活者に忍び寄る「聴覚ストレス」

しかし現代の都市生活では、この本来「危機を察知するため」の聴覚センサーに、絶え間なく人工的なノイズが降り注いでいます。

エアコンの低周波、交通の騒音、電子機器の微細な作動音、街灯や電線から漏れる高周波ノイズ。

これらの微細な音は単体では気づかないほどでも、無意識下で聴覚に「微細なストレス」を与え続けます。

その結果、

・熟睡感の減少

・寝つきの悪化

・夜中の覚醒回数増加

・翌朝のだるさや慢性疲労感

といった問題が引き起こされやすくなるのです。

さらに、こうした夜間の微細ストレスが積み重なることで、 慢性的な交感神経緊張状態(いわゆるプチ覚醒状態)を引き起こし、 自律神経の乱れやホルモン分泌リズムの破綻にまでつながる可能性が指摘されています。

聴覚をフル稼働させないために

本来ならば、夜間には聴覚への負担を減らし、警戒モードを解除するべきです。

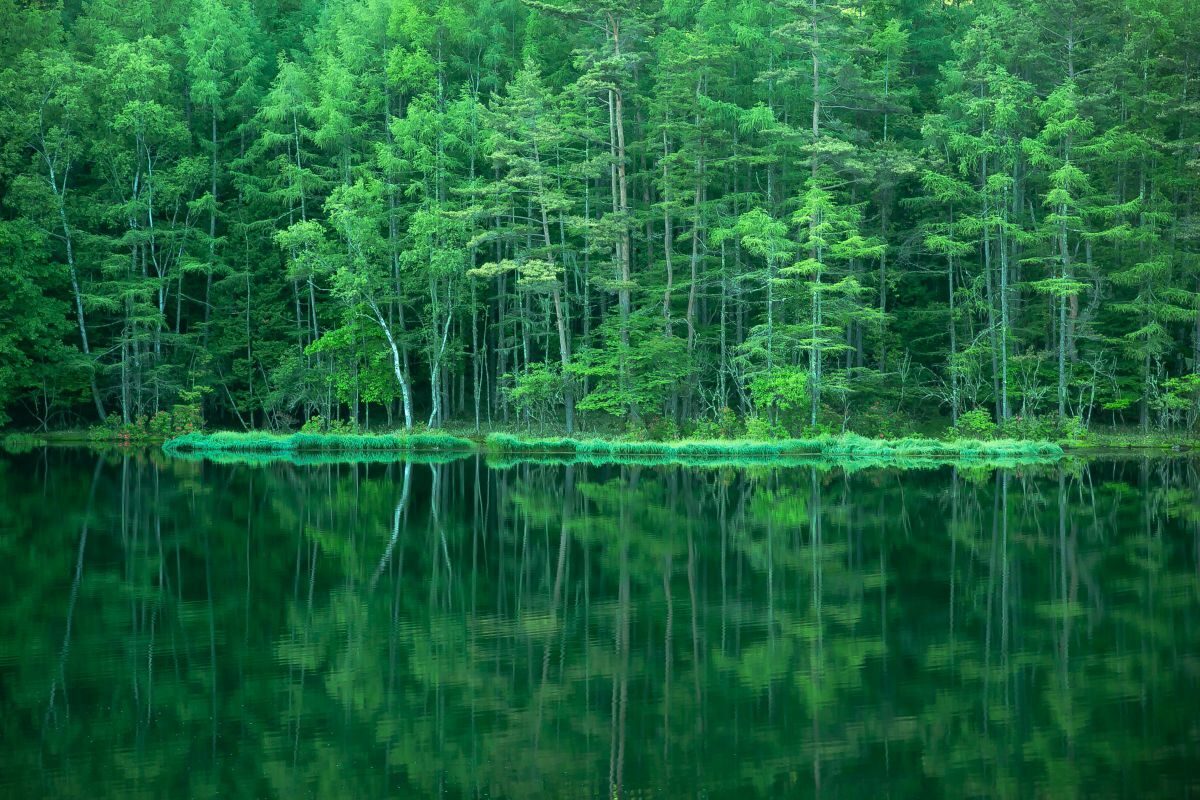

そのために有効なのが、自然環境音をベースにしたサウンドマスキングです。

サウンドマスキングとは、耳に刺激を与える人工ノイズを、 柔らかな自然音(例えば川のせせらぎ、そよ風の音、波の音、またはシューマン周波数に近い倍音構成の音)でふんわりと包み隠す方法です。

適切なマスキング音を空間に満たすことで、

・聴覚が人工ノイズを意識しなくなる

・神経の過緊張が緩和される

・脳波がアルファ波・シータ波優位へ移行し、自然な睡眠リズムを取り戻す

といった恩恵が期待できます。

聴覚を「守られるセンサー」へ

本来、聴覚は私たちの安全を守るための機能です。 しかし今、都市生活の中では、その聴覚が過剰稼働を強いられ、 逆に心身の疲労や睡眠障害の原因となってしまっています。

これからの時代は、意図的に聴覚を「守られるモード」へ切り替えることが、 質の高い睡眠、ひいてはより豊かな人生への鍵となるでしょう。

そのためにできる小さな工夫として

・寝室にやさしい自然音を取り入れる

・過剰なノイズを排除し、静寂を尊重する

・音響環境に配慮したスピーカーやマスキング機器を選ぶ

ということが考えられるでしょう。

一日の終わりに、 あなたの聴覚をフル稼働ではなく、せめてスタンバイモードにしてあげる。

それは、心と体にとって、何よりもやさしい「おやすみなさい」の準備になるはずです。