「睡眠の起源」を読んで

私たちは普段、「眠りとは、

「疲れたから眠る」「エネルギーを補うために眠る」。

それはごく自然で、誰もが納得する“眠りの役割”として、

けれど、

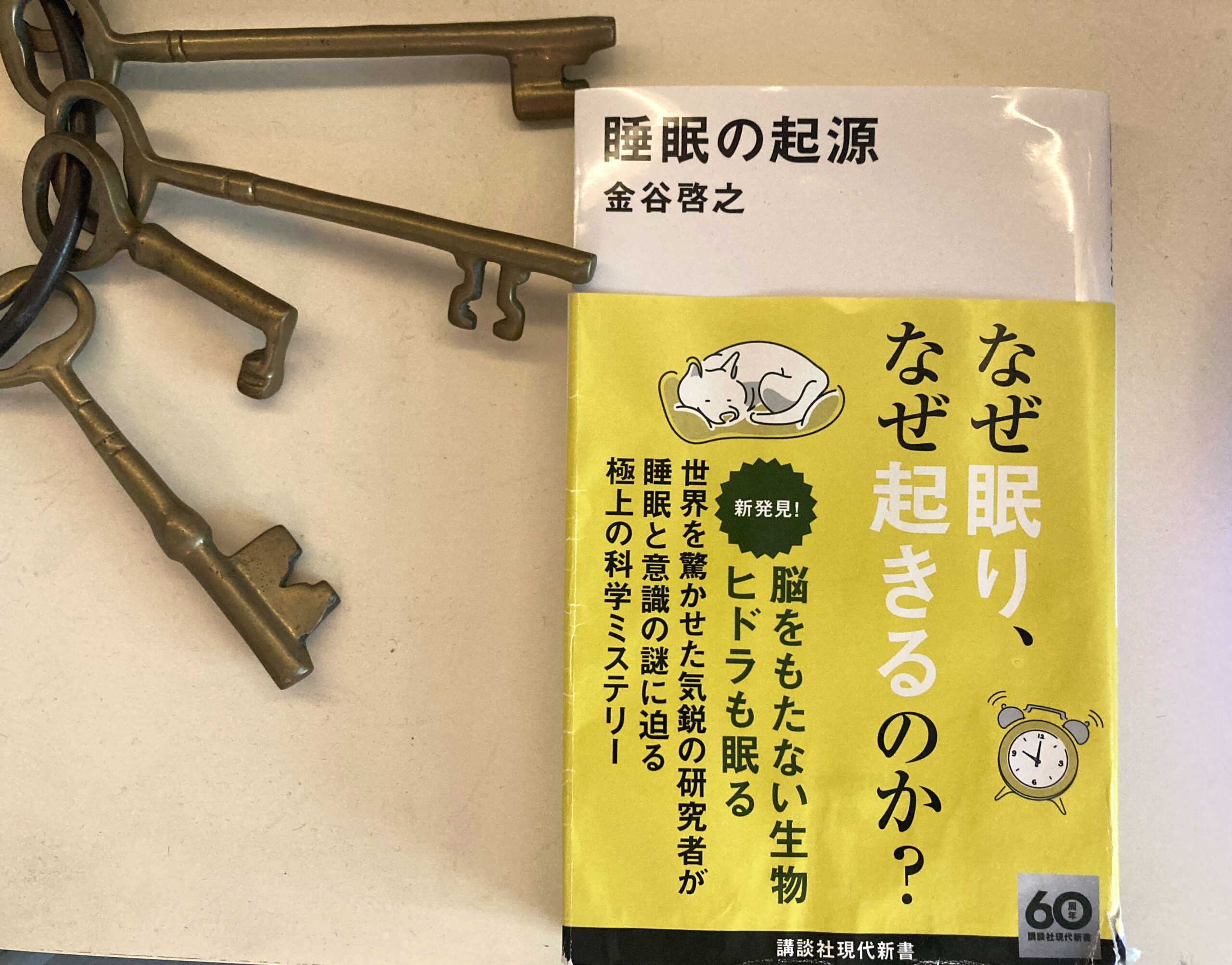

それが、近年注目を集めている『睡眠の起源』という一冊です。

それが、近年注目を集めている『睡眠の起源』という一冊です。

この本では、「実は“眠っている状態”こそが、

つまり、「活動が例外であり、

つまり、「活動が例外であり、

著者が研究対象とするのは、なんと脳を持たない小さな生物──

このヒドラは、神経系を持たずとも、周期的に動きを止め、

“眠りのような状態”を繰り返しているのだそうです。

このヒドラは、神経系を持たずとも、周期的に動きを止め、

“眠りのような状態”を繰り返しているのだそうです。

驚くべきは、「眠るために脳はいらない」ということです。

私たちは、

私たちは、

このことは、私たちの暮らし方や、

「効率的な睡眠」や「生産性のための睡眠」といった“

「効率的な睡眠」や「生産性のための睡眠」といった“

そうすると、「眠ること」は私たちが“本来の自分に戻る”

そしてその“戻る過程”を支えるのが、心身をやわらかく整える「

そしてその“戻る過程”を支えるのが、心身をやわらかく整える「

たとえば、波の音や風の音、鳥の声。

あるいは音楽でも、人の鼓動のリズムに近い1/

こうした音は、脳を刺激するのではなく、「感覚を静かにほどく」

あるいは音楽でも、人の鼓動のリズムに近い1/

こうした音は、脳を刺激するのではなく、「感覚を静かにほどく」

音に包まれながら眠るという行為は、もしかすると、

私たちは、睡眠を単なる休息や回復ではなく、「感覚を解放し、本来の自己とつながる時間」ととらえています。

『睡眠の起源』という視点は、その考え方をより深く、

脳がなくても眠る。

それは、「眠り」が知性や思考を超えたところにある、“

それは、「眠り」が知性や思考を超えたところにある、“